Lukas Luzius Leichtle

Eindringling

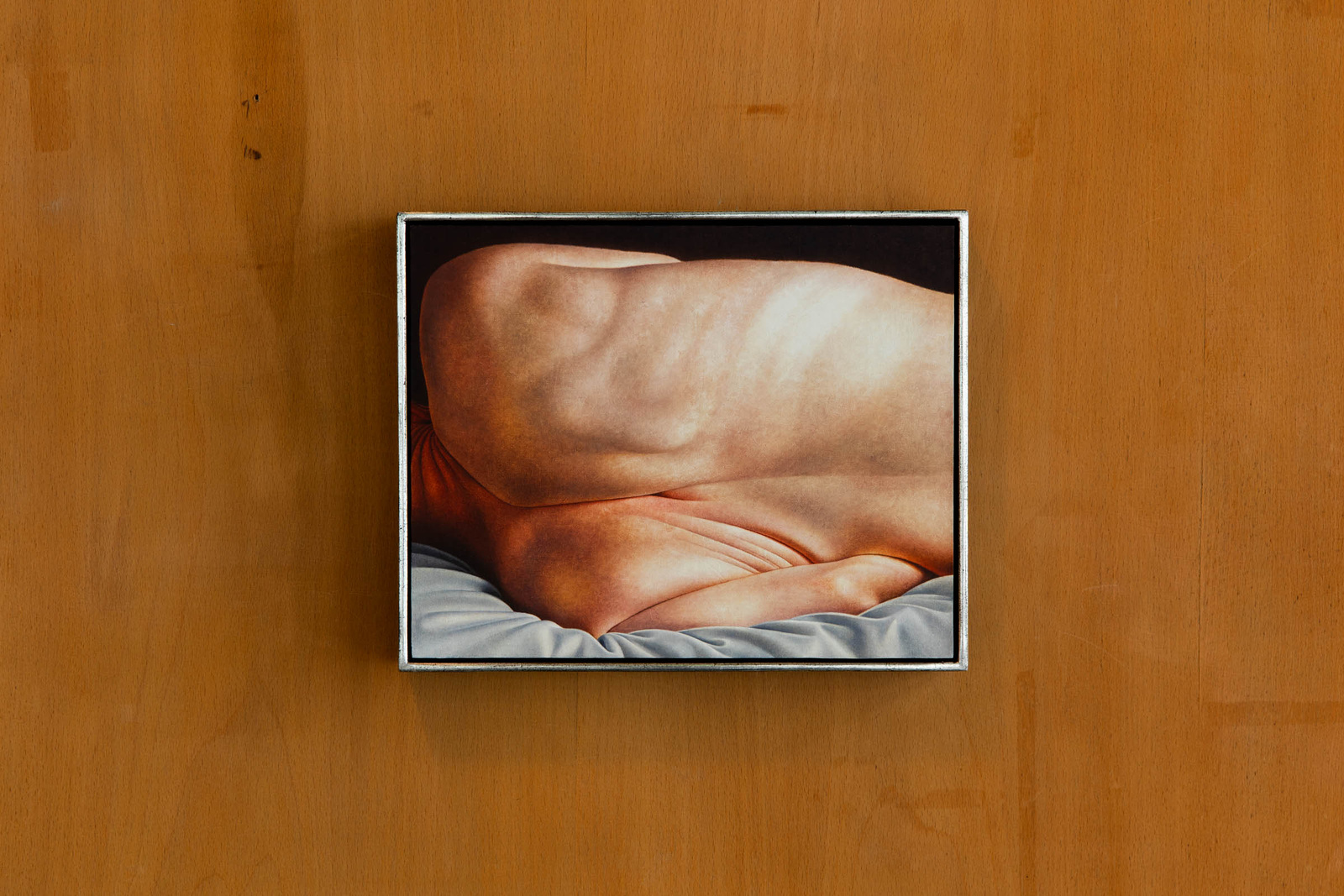

Lukas Luzius Leichtle, Eindringling, Ausstellungsansichten, CCA Berlin, 2025. Fotos: Diana Pfammatter/CCA Berlin

1991 versagte das Herz von Jean-Luc Nancy. Ein fremdes Herz wurde ihm transplantiert, und der Philosoph lebte noch weitere drei Jahrzehnte. Um die Abstoßung des Organs zu verhindern, musste er Medikamente einnehmen, die sein Immunsystem unterdrückten. Dieselben Medikamente lösten bei ihm eine Krebserkrankung aus. Aus dieser Nahtoderfahrung entstand eine Reihe von Überlegungen zur grundsätzlichen Fremdheit des körperlichen Daseins, die er in einem Essay mit dem Titel „L’intrus“ (Der Eindringling) veröffentlichte. Er schreibt:

Das „Ich“, das am gewißesten mein eigenes „Ich“ ist, folgt einer einzigen Bewegung, wenn es sich unendlich weit entfernt . . . und in eine Vertrautheit eindringt, die tiefer liegt als alle Innerlichkeit . . . Die Wahrheit des Subjekts [besteht] in seiner Äußerlichkeit und Unverhältnismäßigkeit: in seiner unendlichen Aussetzung.[1]

Wie Nancy beschäftigt sich auch Lukas Luzius Leichtle mit einer besonderen Form von Intimität, die aus den Rissen und Löchern zwischen Innen und Außen entsteht – der verstörenden Intimität vom Versagen der Grenzen und einem permanenten Aufklaffen. Hautfalten erinnern an chirurgische Einschnitte oder ferne Horizontlinien; eine Hand, die einem inneren Organ ähnelt, tastet über die Oberfläche eines Rückens; Nägel graben sich ins Fleisch hinein; Finger krümmen sich hin zu einer Öffnung. An diesen seltsamen Orten des Eindringens begegnet man einer inneren Fremdheit des Selbst – der grundlegenden Porosität (und Perversität) des Lebens. „Ich war nicht mehr in mir selber.“[2] Mit anderen Worten: Ich bin immer schon ein Fremder in meinem eigenen Körper – ein „Ich“, das sich niemals vollständig oder unbefangen mit seiner Körperlichkeit identifizieren kann und das durch ständige Ent-Identifizierung unaufhörlich in die Welt und in sich selbst eindringt.

Für Leichtle vermittelt die Form und der Klang des Wortes Eindringling ein starkes räumliches und körperliches Gefühl des „Hineindrängens“ – ein Akt, dessen Gewalt sich weder abfedern noch neutralisieren lässt. Zehn neue Ölgemälde des Künstlers bewohnen das verschachtelte Gebäude mit seinen halbtransparenten Wänden und verteilen sich über fünf zellenartige Räume. So entsteht eine Choreografie des Blicks, die die Betrachtenden selbst zu Eindringlingen macht und ihre Sichtachsen in Skalpelle verwandelt.

Es beginnt mit einer Umkehrung: Father’s Sleeping Shirt (2025). Ein abgetragenes Hemd, nach innen gekehrt, dessen Falten die invertierte Landschaft eines abwesenden Körpers nachzeichnen. Vor ihm zu stehen erlaubt eine schwebende Begehung des Raums zwischen Haut und Kleidung – eine Schwelle, die weder außen noch innen ist. Man versetzt sich in die Figur im Hintergrund von Piero della Francescas Die Taufe Christi (ca. 1450) hinein, deren Kopf in einem halb ausgezogenen Hemd steckt. Der Kragen umkreist eine Leere, in die die Außenwelt entschwindet – ein Sackgassen-Trompe-l’œil, das sich im Nichts hinter der Wand verliert und zugleich einen Möglichkeitsraum eröffnet. Die leere Stelle offenbart die Ölschicht, die Leichtle als Grundierung der Leinwand nutzt, was den Blick darauf vorbereitet, das aufzufangen, was noch entstehen wird.

In Leichtles Arbeit wird Haut – verstanden als „unendliche Aussetzung“ statt Hülle – obsessiv und unermüdlich bis zur äußersten Verfeinerung bearbeitet. Die Textur der Leinwand und die Intensität, mit der Leichtle daran arbeitet (er nutzt Sandpapier und eine elektrische Nagelfeile, um Farbschichten abzuschleifen) erzeugen eine unheimliche Taktilität, die Materie und Form miteinander verbindet. In Untitled (December) (2025) malt Leichtle den Teil seines eigenen Torsos, den er selbst nie direkt sehen kann. So entsteht eine voyeuristische und entfremdete Beziehung zu einem Selbst, das in der Verdrehung des Fleisches geboren und eingeschlossen wird, während es gleichzeitig sein eigenes Gefangensein betrachtet. Hier wird der Körper des Künstlers nicht in ein Renaissance-Ideal sublimiert. Zwar greift die Arbeit dessen Ästhetik auf, doch die bewusste Entfremdung – durch die sorgfältig konstruierte Komposition und Darstellung von Haut und Falten – verhindert, dass die Figur zu einer neutralen Repräsentation wird. Der Körper bleibt visuell mit klebrigen Zuschreibungen wie „weiß“ und „männlich“ behaftet, während dieser zugleich einem Fleischstück ähnelt. Straff über die Leinwand gespannt, wird die eingefangene Haut zu einer abgeriebenen Oberfläche, an der die Ansprüche des Subjekts auf Souveränität und Autonomie langsam verschleißen.

In einem Moment verlagert sich das „Ich“ auf die Hautoberfläche; im Nächsten wird es noch weiter hinausgedrängt – in die Ecke eines Badezimmers. Während der erste Schritt ein Gefühl von Öffnung erzeugt, ohne die Haut zu verletzen, evoziert der zweite eine Körperlichkeit, ohne dass ein Körper anwesend ist. Für Fuge (6) (2025) und Fuge (7) (2025) arbeitete Leichtle mit Verdaccio, einer grünen Untermalung, die von italienischen Renaissancekünstler*innen zur Darstellung von menschlichem Fleisch verwendet wurde. Aus Angst vor Schimmel entwickelte sich eine lebenslange Zwangshandlung, das Wasser von den Badezimmerwänden zu wischen – und damit eine obsessive Beobachtung der Fliesen und ihrer Fugen, in denen sich die Feuchtigkeit sammelt.

Alles bleibt klar sichtbar in der dunklen Ecke, in der die Fliesen aufeinandertreffen. Gleichzeitig entsteht ein seltsamer Eindruck von Tiefe, als würde sich etwas außerhalb des Blickfeldes verbergen. Die Ecke zieht einen hinein, ihre leicht verzerrte Perspektive wirkt schwindelerregend. Die blassen Farbtöne und die durchgezogene Rasterstruktur lösen Gefühle von Abscheu und Paranoia aus. Wie die panische Starre eines Hypochonders – verzweifelt fliehen wollend, doch an den Ort gefesselt durch eine Angst (und Faszination) vor „Eindringlingen“ – Flecken, Krankheiten, Keimen, Schimmel. Die Fliesen schließen sich um einen abwesenden Badenden. Dieses kunsthistorische Motiv der Reinigung wird hier stattdessen als Körper-Horror ohne Körper neu inszeniert.

Julia Kristeva führt die Gefühle von Horror, Ekel und Begehren, die mit körperlichen Ausscheidungen verbunden sind, auf eine Begegnung mit dem Abjekten zurück – jenem, das an der Grenze zwischen Leben und Tod, Subjekt und Objekt entsteht: „Nicht mangelnde Sauberkeit oder Gesundheit ruft Abjektion hervor, sondern das, was Identität, System und Ordnung stört. Was Grenzen, Positionen und Regeln missachtet. Das Dazwischen, das Ambivalente, das Zusammengesetzte.“[3] In Leichtles Bildwelt taucht das Abjekte häufig an den äußersten Rändern des Körpers auf, dort, wo die klare Trennung zwischen Selbst und Welt zusammenbricht. Finger und Nägel bilden einen Ort der Durchdringung, an dem lebendiges Fleisch und tote Hornhaut aufeinandertreffen – das eine drängt ins andere, an den ausgefransten Säumen der Nagelhaut. In verschiedenen Handstudien biegt der Künstler seine Finger bis an die Grenze ihrer Beweglichkeit – auf der Suche nach expositorischen Stellungen, in denen der Körperteil seine Fremdheit gerade durch seine Ver- und Einschränkungen offenbart.

In Gap (2025) schließen sich zwei Hände und formen einen Tunnel; in Probe (1–3) (2025) winden sich Finger zu vergrößerten Statuen in einer dreigliedrigen Reihe. Der Horror dieser Finger beginnt mit dem allzu genauen Hinschauen: einer Angst vor Dingen, die unnatürlich vergrößert oder riesenhaft erscheinen. Jede Falte wird zu einem Spalt oder Tal; jede Kurve öffnet sich zu einer Nische des Fleisches. Die harte, metallische Struktur der Fingernägel stößt scharf auf die weichen Falten der Haut. Ein doppeltes Empfinden von Berühren und Berührtwerden pulsiert dort, wo sich die Finger ineinanderpressen. Eindringen heißt hier auch, dass der Körper sich gegen sich selbst kehrt, bis seine Homogenität zerfällt und die erschreckende Wahrheit seiner Multiplizität sichtbar wird.

Sehen und Tasten vereinen sich in einem berühmten Akt des Eindringens in Caravaggios Der ungläubige Thomas (ca. 1601), in dem der zweifelnde Apostel seinen Finger in die Wunde des auferstandenen Christus schiebt. Dieses Durchbrechen einer Grenze findet seine Entsprechung in Umstülpung (2025). Hier ist eine Figur in verdrehter Haltung gefangen: eine Hand greift hinter den Rücken, drückt unter das Schulterblatt, als würde sie nach einer verborgenen Öffnung suchen. In starkem Kontrast zur überbelichteten Haut steht die Hand, die wie eine reife Frucht oder ein fremdes Transplantat herabhängt. Der Torso öffnet einen tiefen Abgrund, in den die Hand eindringt, und zieht unseren Blick ins Innere, ohne jedoch die Haut aufzubrechen. Es scheint, als stünde eine weitere Umkehrung unmittelbar bevor – als könnte die Hand den Körper von innen nach außen stülpen.

Diese Auseinandersetzungen mit der Mehrdeutigkeit des Körpers tun mehr als Ekel oder Faszination hervorzurufen. Indem sie die Grenzen des Selbst ins Wanken bringen, zeigen Leichtles Arbeiten ein „Ich“, das sich ständig im Wandel befindet – durch ein Eindringen, das nicht dem körperlichen Dasein entgegengesetzt ist, sondern dieses überhaupt erst konstituiert. Wenn „Ich denke, also bin ich“ eine Hierarchie einschreibt, in der der Körper dem Geist untergeordnet und vom Subjekt überwacht und reguliert wird, dann widersetzt sich die Figur des Eindringlings dieser Ordnung. Unsere Zeit ist von einer unaufhörlichen Suche nach alternativen Vorstellungen des Selbst im Verhältnis zum Anderen geprägt, wobei der Körper selbst zum umkämpften Terrain dieses Ringens wird. Für Leichtle steht eine Sensibilität für die Andersheit im Vertrauten auf dem Spiel – für das Dazwischen und das Abjekte, wo Leben am intensivsten erfahrbar wird – eine Ontologie des Fremdseins, so wie Nancy schreibt: „Ich bin, weil ich krank bin.“[4]

—— Nan Xi

[1] Jean-Luc Nancy, Der Eindringling, übers. von Alexander Garcia Düttmann (Merve Verlag Berlin, 2000), 47.

[2] Nancy, Der Eindringling, 17.

[3] Julia Kristeva, Powers of Horror: An Essay on Abjection, übers. von Leon S. Roudiez (New York: Columbia University Press, 1982), 4, eigene Übersetzung ins Deutsche.

[4] Nancy, Der Eindringling, 17.

Die Ausstellung wird von einem öffentlichen Programm begleitet, das Führungen, ein Konzert, einen Workshop für Kinder und einen Vortrag umfasst.

Kurator*innen: Fabian Schöneich mit Nan Xi

Produktion: Franz Hempel

Lukas Luzius Leichtle (geb. 1995 in Aachen) absolvierte 2024 sein Studium der Malerei an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, wo er an den Klassen von Friederike Feldmann und Nader Ahriman teilnahm. Leichtle lebt und arbeitet in Berlin. Zu wichtigen Präsentationen seiner Arbeit zählen die Einzelausstellungen All Thoughts No Prayers im NAK Neuer Aachener Kunstverein (2023) und Echo Chamber im White Space Beijing (2025).

Leichtle‘s künstlerische Praxis gründet auf der intensiven Beobachtung seiner intim inszenierten Motive durch das Medium der Malerei. Auf seinem Interesse an dem Zusammenhang von menschlicher Erfahrung zu ihrer physischen Realität aufbauend, untersucht der Künstler Momente in denen sich diese, nicht sichtbaren, psychologischen Abläufe in visuell greifbarer Form manifestieren. Die physische Struktur menschlicher Haut wird durch das Auftragen von aufeinanderfolgenden, transparenten Lasuren nachempfunden. Leichtle bearbeitet diese diaphanen Oberflächen mit abtragenden Werkzeugen wie Schleifpapier oder Manikürschleifern, durch welche er die Farbe, einer Frottage gleichend in die Kratzer und Spuren der Grundierung drängt und die Materialität des Bildträgers freilegt. Durch diesen Prozess wird das illusionistische Potenzial darstellender Malerei mit den, dem Medium innewohnenden Einschränkungen verwoben. Körperteile werden gequetscht, ihre Einschränkungen getestet und Leichtle‘s aufmerksamer Untersuchung ausgesetzt, um einer Darstellung zu dienen, welche das Vertraute neu erleben lässt.